I Giallumi in provincia di

Reggio Emilia

Un esteso campionamento

Il Consorzio Fitosanitario dal 2000 conduce un esteso campionamento di viti sintomatiche per conoscerne l'eziologia, in modo da poter consigliare ai viticoltori reggiani la lotta più opportuna. Tali campionamenti ripetuti negli anni ci hanno permesso, inoltre, di seguire l'evoluzione e la diffusione dell'epidemia stessa. Le analisi sono state effettuate da laboratori specializzati con metodiche molecolari di diagnosi del DNA fitoplasmatico (PCR, nested-PCR, RFLP, RT-PCR); a un campione corrisponde una vite sintomatica.

Quali Giallumi nei vigneti reggiani

Nel 2000 iniziarono i numerosi campionamenti di materiale vegetale proveniente da piante sintomatiche dai quali emerse un quadro decisamente complesso. Il numero elevato di campioni, già nel primo anno, fu possibile anche grazie ai tanti viticoltori e alle Cantine sociali che si accollarono le prime spese di analisi.

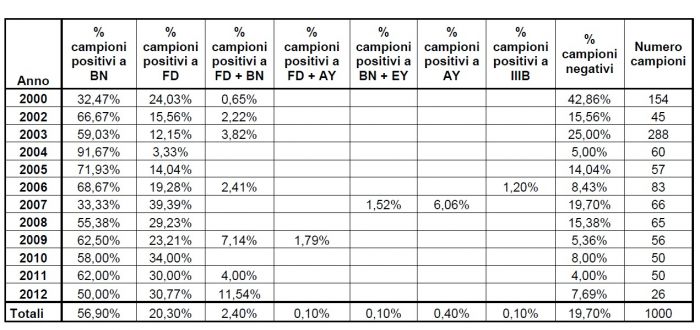

Tabella 1 - Analisi fitoplasmatiche su campioni di vite sintomatiche dal 2000 al 2012

Il 2001 fu dedicato prevalentemente alla divulgazione ed informazione dei viticoltori reggiani. Ciò non impedì la raccolta di campioni, nell'ambito della tesi di Laurea di R. Bondavalli (la prima di una serie a cui avremmo fornito dati, materiale e supporto), che confermarono la situazione dell'anno precedente.

Dai risultati dei primi tre anni di campionamento emerse una situazione piuttosto articolata che ci indusse a programmare, per l'anno seguente, il 2003, una vasta e puntiforme campagna di conoscenza del territorio, eseguendo ben 288 campioni sintomatici. Questo coincise, anche, con l'avvio del progetto di sperimentazione su BN e la conseguente riduzione dell'attività divulgativa, che aveva ormai raggiunto l'obiettivo primario di formare ed informare i viticoltori sui GY. Si confermarono più o meno i risultati dell'anno precedente, un aspetto emergeva però chiaro: la FD tendeva a dimezzarsi, portandosi dal 24 al 12%, mentre BN propendeva a crescere, variando la sua incidenza nei campioni da poco più del 30 ad oltre il 60%. Da segnalare nel 2006 il ritrovamento di un nuovo fitoplasma appartenente al gruppo III, e nel 2007 di due nuovi fitoplasmi, Aster Yellows (Giallume dell'astro, AY) e Elm Yellows (Giallume dell'olmo, BY) Dal 2007 invece l'inversione di tendenza della FD con % oscillanti tra il 29 e il 42%.

I criteri di scelta nella distribuzione sul territorio dei campioni è tesa nel suo complesso alla proporzionalità rispetto alla superficie vitata e al numero di aziende viticole censite per comune. L'esame complessivo dei risultati delle analisi molecolari, evidenziano che il fitoplasma maggiormente presente è quello di BN, con oltre il 56% di campioni con esito positivo e che dopo una "partenza decisa" della FD vi è stato un rallentamento, seguito poi da una forte ripresa negli ultimi anni. A questi si somma il 2,4% di campioni positivi ad entrambi. Il senso è perciò di una doppia epidemia da Giallumi, con una presenza contemporanea nei vigneti reggiani di flavescenza e legno nero. Sconcertante resta il dato di campioni sintomatici risultati negativi, anche se molto calato negli ultimi anni.

Quale flavescenza

Il fitoplasma della FD riscontrato in provincia di Reggio Emilia è risultato appartenere al ceppo D, a parte 4 ritrovamenti del ceppo FD-C. Al momento, non si sa se vi sono differenze di comportamento tra i due ceppi.

Quale legno nero

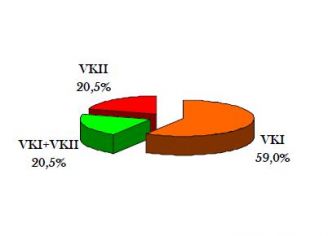

Le più sofisticate analisi genetiche di laboratorio ci permettono di discriminare l'origine del fitoplasma del legno nero presente nella pianta di vite. È stato infatti individuata, da Langer e Maixner (2004), un'associazione piuttosto stretta delle varianti di BN a livello di gene tuf con le due principali piante ospiti. In ortica ritroviamo la variante VK I e in convolvolo quella indicata come VK II. Sapere, quindi, quale variante si ritrova nelle viti reggiane ci permette di capire le implicazioni del convolvolo piuttosto che dell'ortica nella diffusione del BN nel singolo vigneto. Negli anni sono stati analizzati per il gene tuf 126 campioni di vite positivi a BN raccolti in 45 vigneti. L'analisi è riuscita in 84 casi comprendendo 39 vigneti.

Dal grafico 1 si evince che:

- il 59% dei vigneti in esame presentano fitoplasmi del legno nero provenienti da ortica (VK I);

- il 20,5% presentano il tipo VK II, proveniente da convolvolo;

- il restante 20,5% sono vigneti con BN proveniente da ortica e convolvolo (VK I e VK II rinvenuti insieme nello stesso vigneto o anche nella stessa pianta).

Grafico 1: Differenziazione percentuale dei campioni positivi a legno nero in base al gene tuf in provincia di Reggio Emilia.

Queste osservazioni, limitate come sono ad un gruppo di circa 40 vigneti, non hanno certo la presunzione di comprendere esaurientemente la realtà delle dinamiche di BN all'interno dei vigneti e a livello comprensoriale, tuttavia possono fungere da utile spunto per concentrare le nostre ricerche.