Indagine sui bioattivatori nei confronti dei giallumi della vite

INDAGINE PRELIMINARE DEGLI EFFETTI DI TRATTAMENTI CON BIOATTIVATORI NEI CONFRONTI DELLE MANIFESTAZIONI SINTOMATOLOGICHE DA GIALLUMI DELLA VITE

(pubblicato su ATTI Giornate Fitopatologiche, 2008, 2, 593-600)

P. MAZIO(1), A. MONTERMINI(1), P. BRIGNOLI(2)

(1) Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia - Via F. Gualerzi, 32, 42100 RE. mazio@fitosanitario.re.it

(2) Eurovix - Viale Europa, 10, 25046 Cazzago San Martino (BS)

RIASSUNTO

Si riportano i risultati di una prova preliminare condotta negli anni 2004-'06 in un vigneto a "Lambrusco salamino" ed "Ancellotta", nella pianura reggiana. Lo scopo era di rilevare eventuali influenze di trattamenti con bioattivatori sull'espressione sintomatologica da Giallumi della vite. In particolar modo è stato verificato l'effetto di queste sostanze sull'entità delle piante colpite, sulla remissione dei sintomi e sul mancato germogliamento.

Parole chiave: giallumi della vite, legno nero, bioattivatori, remissione dei sintomi

SUMMARY

PRELIMINARY TRIALS TO TEST THE EFFECTIVENESS OF BIOLOGICAL PROMOTERS FOR THE CONTROL OF GRAPEVINE YELLOWS SYMPTOMS

The results of a preliminary field trials carried out in 2004-2006 in a "Lambrusco salamino and Ancellotta" vineyard located in the open plain of Reggio Emilia are reported. The aim of the test was to detect the possible influences of treatments on the Grapevine yellows symptoms by means of biological promoters. Furthermore, it was specifically tested the effect of these substances can have on the affected vines, on the recovery of symptoms and on the failure of bud-break.

Keywords: grapevine yellows, bois noir, biological promoters, recovery

INTRODUZIONE

La flavescenza dorata (FD) ed il legno nero (LN), malattie dovute a fitoplasmi del gruppo dei Giallumi della Vite (GY), hanno fatto la loro comparsa in provincia di Reggio Emilia alla fine degli anni '90 del secolo scorso. Con l'intensificarsi nei vigneti delle tipiche sintomatologie da GY, non solo è aumentato il livello di attenzione al fenomeno ma vi è stata l'attivazione di un capillare monitoraggio dei vigneti, nonché di diverse ricerche e sperimentazioni e soprattutto un'estesa campagna d'informazione e formazione dei viticoltori (Montermini e Mazio, 2007).

Nella necessità di dover dare ai viticoltori una risposta concreta di lotta alla malattia e contenimento dei danni, è stato necessario verificare diverse strade operative, tanto più che, nei primi anni, le terapie empiriche messe in atto dai viticoltori erano le più disparate.

Tra le numerose esperienze effettuate (Montermini, 2007), riportiamo i risultati di una prova preliminare condotta negli anni 2004-'06 utilizzando bioattivatori, per rilevare eventuali influenze di questi prodotti sull'espressione sintomatologica da Giallumi.

Arrossamenti/ingiallimenti fogliari, aborti fiorali, disseccamenti dei rachidi e appassimento dei grappoli, mancata o ridotta lignificazione e consistenza gommosa dei germogli, eventuale mancato o ritardato germogliamento sono tra i sintomi classici riconducibili a piante colpite da GY.

La notevole variabilità che si riscontra nella manifestazione dei sintomi, può essere dovuta al vitigno, alle condizioni climatiche e a quelle di coltivazione. Questo indusse ad indagare le possibili ed eventuali influenze degli attivatori biologici sull'entità del danno da giallume; infatti, le viti ammalate possono essere soggette sia ad un deperimento progressivo e sia, al contrario, ad una remissione dei sintomi e a "risanamento" o recovery. Raramente si è osservata una pianta ammalata da GY nei vigneti reggiani collassata per la gravità dei sintomi, come invece avviene altrove in condizioni pedo-climatiche meno favorevoli o in quelle aree al limite vocazionale della vite (Conti e Bertaccini, 2007).

E' anche esperienza empirica che una pianta in buono stato fisiologico ed in equilibrio vegeto produttivo abbia maggior resistenza alle malattie e minor danno produttivo. Gli attivatori biologici utilizzati erano costituiti da composti peptidici, acidi umici e fulvici, estratti di alghe, estratti vegetali, microrganismi utili ed enzimi. In letteratura ai composti peptidici a basso peso molecolare (oligopeptidi e amminoacidi liberi) e a composizione bilanciata vengono riconosciute: una buona azione penetrante all'interno della pianta, in particolare nelle parti in accrescimento (Schiller e Martin, 1975); un'azione nutrizionale con formazione di proteine e miglioramento della sintesi di amidi e zuccheri; un'azione multipolare con formazione di composti biologicamente attivi come la clorofilla (Dréze e Ferauge, 1977, comm. pers.); una migliore traslocazione ed assimilazione degli oligoelementi (Stoyanov e Kudrev, 1981); un'azione stimolante sui sistemi enzimatici della pianta (Mladenova, 1978); e un'azione veicolante nei confronti di vari fungicidi (Campagna e Brignoli, 2005).

Anche gli acidi umici e fulvici svolgono un'importante azione come veicolanti e biopromotori. In particolare, gli acidi fulvici posseggono le seguenti proprietà: formano "complessi" con gli elementi minerali, macro, meso e microelementi (Ong et al.,1970); facilitano la traslocazione degli ioni metallici, normalmente poco mobili, attraverso le strutture della pianta (Schnitzer e Khan, 1972); migliorano la disponibilità e l'assimilabilità dei nutrienti (Christmanne Gjessing, 1983); trasportano vitamine, coenzimi, e fitormoni (Williams, 1977); incrementano l'attività enzimatica (Khristeva e Lukyanenko, 1962; Pardon et al., 1990). Grazie al basso peso molecolare e alla capacità di aumentare la permeabilità delle membrane cellulari, i complessi organici dei metalli con gli acidi fulvici possiedono un'alta capacità di penetrare nelle cellule vegetali e di trasportarvi i nutrienti (Aiken et al., 1985).

Anche le proprietà degli estratti di alghe Ascophyllum nodosum sono ampiamente descritte in letteratura. Tali alghe presentano elevati contenuti di vitamine, oligoelementi, polisaccaridi, fitormoni (Norrie e Hiltz, 1999; Scott, 1987). E' dimostrata un'azione positiva sulla fotosintesi clorofilliana, con conseguente maggiore conversione di energia radiante solare in energia chimica a disposizione della pianta (Whapham et al., 1993). La presenza di citochinine favorisce la divisione cellulare, mentre le auxine stimolano l'allungamento delle cellule; in generale viene favorito lo sviluppo e la funzionalità delle radici e degli organi vegetali fondamentali (Goatley e Schmidt, 1991). La presenza di mannitolo e acido alginico conferisce alle alghe un potere chelante nei confronti dei micronutrienti (Norrie e Hiltz, 1999), mentre gli oligosaccaridi sembrano svolgere un ruolo importante a livello cellulare come induttori delle fitoalessine (John et al., 1997).

Per quanto riguarda i microrganismi utili vari autori riportano gli effetti benefici di alcuni funghi (es. Trichoderma spp.) e batteri (Pseudomonas spp., Bacillus spp., Streptomyces spp., etc.) a livello della rizosfera, in particolare per quanto riguarda l'aumento della resistenza delle piante alle avversità (Yedidia et al., 1999; Hoitink et al., 1997).

Scopo della sperimentazione era di verificare se la stimolazione delle piante con bioattivatori, normalmente effettuata al fine di incrementare le rese produttive, operando in un contesto di nutrizione "integrata" a basso impatto ambientale, poteva avere effetti in senso peggiorativo o, eventualmente, migliorativo sugli aspetti fitopatologici: entità delle piante colpite da Giallumi della vite, remissione dei sintomi (risanamento o recovery) e mancato germogliamento; e sugli aspetti quali-quantitativi della produzione di viti con diversa intensità dei sintomi da GY (oggetto di una prossima pubblicazione).

In questa sede sono riportati i dati preliminari relativi alle piante colpite da GY, alla remissione dei sintomi e al mancato germogliamento.

MATERIALI E METODI

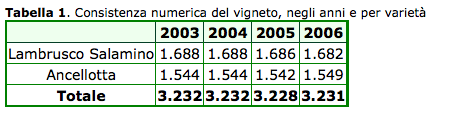

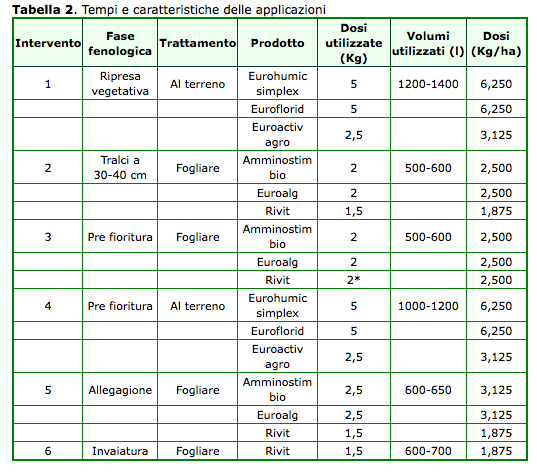

Il vigneto interessato, sito in Fazzano di Correggio (RE), è stato impiantato nel 2001 con disposizione sud-nord ed è costituito da 6 file del vitigno Lambrusco salamino e 5 del vitigno Ancellotta, diviso in 3 appezzamenti rettangolari da due carraie; allevato a controspalliera con sesto d'impianto 3x1,75 m, è potato a guyot e/o a cordone capovolto, con 2 capi a frutto per lato lunghi ca 1,50 m.

La prova prevedeva due tesi a confronto e tre ripetizioni per ogni varietà:

- tesi trattata coi bioattivatori della ditta Eurovix srl (prima metà di ogni appezzamento)

- tesi testimone, non trattata coi bioattivatori (seconda metà di ogni appezzamento).

In tabella 2 viene riportato lo schema della prova, con il numero delle applicazioni, la fase di applicazione, il tipo di applicazione e di prodotto utilizzato e i dosaggi d'impiego.

Per motivi di praticità e operatività la disposizione delle ripetizioni è stata consequenziale (e non casuale) da sud a nord, alternando le due tesi. La superficie interessata è stata di ca 16.000 m2. La conduzione del vigneto era secondo i canoni e i disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia Romagna.

I trattamenti sono stati effettuati con un atomizzatore ad aeroconvezione aziendale, nelle ore del tardo pomeriggio-sera. La miscela era acidificata ad un pH 6. I trattamenti al terreno sono stati invece eseguiti mediante botte attrezzata con tubi laterali senza ugello.

È stata effettuata la valutazione fitosanitaria (relativamente ai sintomi da GY) e il relativo posizionamento di ogni singola vite (cosiddetta "mappatura") fin dall'autunno 2003. Il primo rilievo fu effettuato a fine ottobre, successivamente i rilievi sono stati condotti nella prima metà di settembre. La valutazione è stata effettuata considerando tre classi di diffusione dei sintomi sulla pianta:

- classe 0 = nessun sintomo;

- classe 1 = sintomi localizzati o lievi, presenti solo su un lato dell'asta;

- classe 2 = sintomi generalizzati o diffusi = sintomi su entrambi i lati dell'asta e/o su tralci dell'anno che partivano direttamente dall'asta stessa.

Inoltre, nella prima metà di maggio del 2005, fu condotto nel 1° appezzamento del vigneto un rilievo riguardante il ritardato o ridotto o mancato germogliamento delle viti. Si ritenevano tali le viti che, ad una stima visiva, presentavano almeno il 10% di gemme non ancora schiuse e germogli in evidente ritardo vegetativo.

Le viti sintomatiche nel periodo della prova e per la sua esecuzione non sono mai state eliminate, come invece era stato fatto negli anni precedenti.

In tabella 2 viene riportato lo schema della prova, con il numero delle applicazioni, la fase di applicazione, il tipo di applicazione e di prodotto utilizzato e i dosaggi d'impiego.

Per motivi di praticità e operatività la disposizione delle ripetizioni è stata consequenziale (e non casuale) da sud a nord, alternando le due tesi. La superficie interessata è stata di ca 16.000 m2. La conduzione del vigneto era secondo i canoni e i disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia Romagna.

I trattamenti sono stati effettuati con un atomizzatore ad aeroconvezione aziendale, nelle ore del tardo pomeriggio-sera. La miscela era acidificata ad un pH 6. I trattamenti al terreno sono stati invece eseguiti mediante botte attrezzata con tubi laterali senza ugello.

È stata effettuata la valutazione fitosanitaria (relativamente ai sintomi da GY) e il relativo posizionamento di ogni singola vite (cosiddetta "mappatura") fin dall'autunno 2003. Il primo rilievo fu effettuato a fine ottobre, successivamente i rilievi sono stati condotti nella prima metà di settembre. La valutazione è stata effettuata considerando tre classi di diffusione dei sintomi sulla pianta:

- classe 0 = nessun sintomo;

- classe 1 = sintomi localizzati o lievi, presenti solo su un lato dell'asta;

- classe 2 = sintomi generalizzati o diffusi = sintomi su entrambi i lati dell'asta e/o su tralci dell'anno che partivano direttamente dall'asta stessa.

Inoltre, nella prima metà di maggio del 2005, fu condotto nel 1° appezzamento del vigneto un rilievo riguardante il ritardato o ridotto o mancato germogliamento delle viti. Si ritenevano tali le viti che, ad una stima visiva, presentavano almeno il 10% di gemme non ancora schiuse e germogli in evidente ritardo vegetativo.

Le viti sintomatiche nel periodo della prova e per la sua esecuzione non sono mai state eliminate, come invece era stato fatto negli anni precedenti.

* Nel 2006 utilizzati 1,5 kg

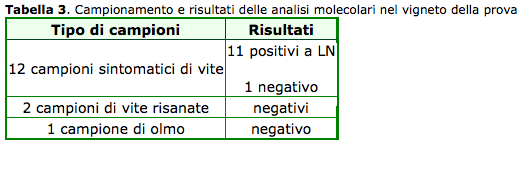

Nella tabella 3 sono riportati i risultati del campionamento effettuato nel vigneto oggetto della sperimentazione negli anni dei rilievi dal 2003 al 2006, analizzando per la ricerca dei fitoplasmi 14 campioni di vite e un campione di olmo dalla siepe confinante.

Nell'area di Correggio sono stati ritrovati entrambi i fitoplasmi della flavescenza e del legno nero, ma risulta nettamente prevalente la presenza di LN (Montermini e Mazio, 2007).

Analisi dei dati

I dati relativi al numero di piante sintomatiche per classe di danno sono stati trasformati in percentuale di piante colpite sul totale delle piante osservate in ogni appezzamento e varietà.

Tali valori percentuali sono poi stati trasformati in valori angolari per rendere omogenee le varianze e sottoposti ad un'analisi della varianza fattoriale in cui i fattori di variazione considerati sono stati: l'anno, dal 2003 al 2006; la varietà; il trattamento o meno con bioattivatori; la classe di danno (lieve o diffuso); e tutte le loro interazioni. Gli appezzamenti sono stati utilizzati come ripetizioni.

Per testare l'effetto dei bioattivaori e della varietà sul germogliamento ridotto sono state calcolate le percentuali di piante a germogliamento ridotto rispetto al totale delle piante osservate e sono state trasformate in valori angolari. I dati così trasformati sono stati sottoposti ad analisi della varianza a due fattori (trattamento e varietà) senza replica, poiché in questo caso non è stato rilevato il dato disaggregato per appezzamento.

Infine, per valutare l'attività dei bioattivatori sulla remissione dei sintomi si è calcolata la percentuale di piante in remissione sul numero di piante colpite indipendentemente dalla classe di danno, in ogni appezzamento/settore e varietà. Tali valori percentuali sono stati trasformati in valori angolari (arcoseno) e sottoposti ad un'analisi della varianza fattoriale in cui i fattori di variazione considerati sono stati l'anno, la varietà, il trattamento e tutte le loro interazioni. Gli appezzamenti sono stati utilizzati come ripetizioni. E' stata anche effettuata un'elaborazione separata per anno, in cui gli unici fattori di variazione sono stati la varietà ed il trattamento con bioattivatori.

In tutte le elaborazioni gli effetti principali e le interazioni risultate significative sono state ulteriormente indagate applicando il test SNK per il confronto multiplo delle medie con P=0,05.

RISULTATI

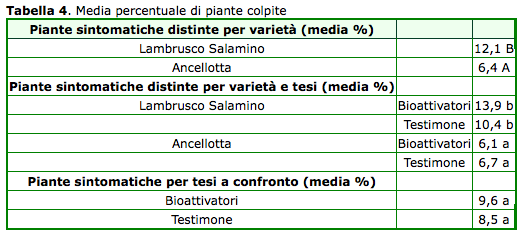

Attività sull'espressione sintomatologica

Dai risultati dell'elaborazione statistica si denota un effetto altamente significativo (P<0,01) della varietà sulla percentuale di piante colpite (senza distinguere le classi di danno): il 12,1% in media di piante colpite di "L. salamino" contro il 6,4% dell'"Ancellotta". Non si è evidenziato alcun effetto dell'applicazione dei bioattivatori rispetto al controllo non trattato, così come non è risultata significativa nessuna delle interazioni tra i fattori in studio (tabella 4).

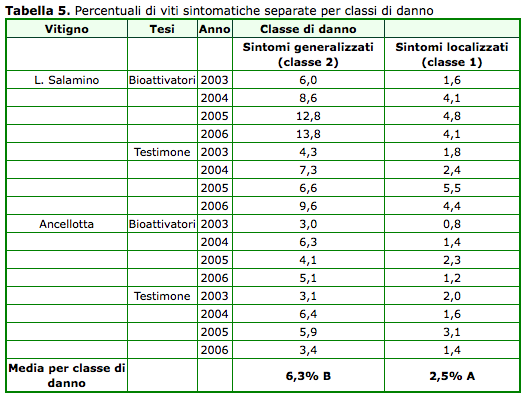

Le percentuali di piante colpite distinte per classi di danno, invece, si differenziano tra loro in modo altamente significativo: 2,5% di viti colpite con classe di danno 1 a fronte di un 6,3% di quelle con classe di danno 2 (tabella 5).

Attività sul germogliamento ridotto

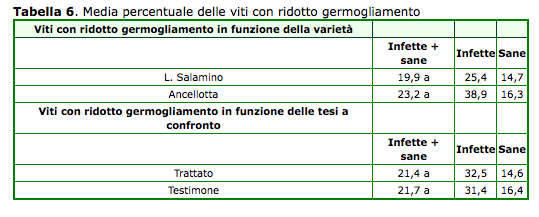

L'analisi statistica non ha evidenziato alcuna differenza significativa (tabella 6) sul mancato germogliamento delle viti alla ripresa vegetativa tra le tesi trattate con i bioattivatori e le tesi non trattate (media rispettivamente del 21,4% e del 21,7%) e neppure fra le due varietà considerate (media del 19,9% per il lambrusco e del 23,2% per "Ancellotta").

Influenze sulla remissione dei sintomi

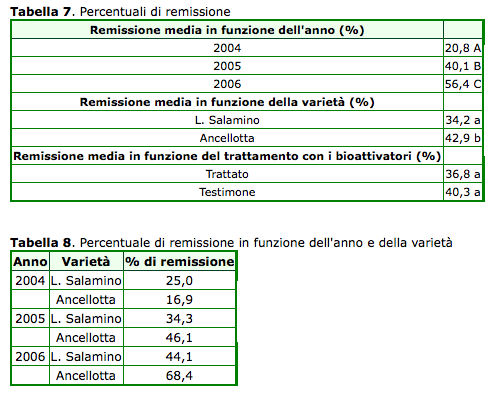

L'analisi dei dati mette in evidenza un effetto altamente significativo (P<0,01) dell'anno sulla percentuale di piante in remissione: queste sono passate dal 21% del 2004, al 40% del 2005 al 56% del 2006. Differenze significative (al 95%) si sono osservate anche tra le due varietà. Le tesi trattate con bioattivatori non si sono discostate dal controllo non trattato (tabella 7). L'unica interazione risultata significativa è quella tra anno e varietà (tabella 8).

CONCLUSIONI

Le sperimentazioni che implicano variabili diverse e tutte certamente non governate da un unico fattore, come potrebbe essere il caso delle influenze agronomiche sull'espressione sintomatologica e sulla remissione dei sintomi da Giallumi della vite, andrebbero ripetute molte volte, anche più dei tre anni effettuati. I dati riportati devono, per questo, essere intesi come limitati alla realtà indagata e preliminari ad uno studio più approfondito e prolungato.

Da quanto sopra esposto, nei tre anni di prove preliminari, sui vitigni "L. salamino" e Ancellotta, la stimolazione delle piante con bioattivatori, normalmente effettuata al fine di incrementare le rese produttive, ha mostrato di non influenzare in modo significativo l'entità delle manifestazioni sintomatologiche dei Giallumi, la remissione dei sintomi stessi e il mancato o ridotto germogliamento delle piante.

Dati interessanti, al di fuori delle tesi a confronto, riguardano gli effetti altamente significativi (P<0,01) della varietà sulla percentuale di piante colpite da Giallumi e dell'anno sulle percentuali di piante con remissione degli stessi sintomi. Differenze significative (al 95%) si sono osservate anche sulla percentuale di piante in remissione per effetto della varietà.

Ringraziamenti]

I nostri particolari ringraziamenti: a Egidio Iotti per aver prestato il suo tempo e il suo vigneto; a Giovanni Bonfante per il prezioso supporto nella realizzazione della prova; a Mirko Bacchiavini, Roberto Bondavalli, Domenico Brigandì e ai Tecnici della Task Force GY per la collaborazione nei rilievi; alla dr.ssa Simona Giosuè per l'analisi statistica.

LAVORI CITATI

Aiken G. R., Mcknight D. M., Vaccarthy P., 1985. Humic substances of soil, sediment and water. Wiley-Interscience, New York.

Ashmead H.D., 1986. The absorption mechanism of amino acid chelates by plant cells. In: Foliar Feeding of Plants with Amino acid Chelates. Ashmead H.D., Ashmead H.H., Miller G.W., Hsu H.H. - Noyes Pubblications, Park Ridge, New Jersey, USA, 219-235.

Campagna G., Brignoli P., 2005. The use of coadjutants in tank mix with fungicides in order to improve their effectiveness even at low dosages. Journal of Central European Agriculture, 6 (4), 603-610.

Conti M., Bertaccini A., 2007. Fitoplasmosi della vite in Piemonte e Liguria: stato attuale e prospettive. Informatore fitopatologico, 4, 7-13.

Christmann R. F., Gjessing E. T., Eds., 1983. Aquatic and Terrestrial Humic Materials. Ann Arbor Science Publishera, Michigan.

Goatley J. M. Jr., Schmidt R. E., 1991. Biostimulator enhancement of Kentucky bluegrass sod. HortScience, 26, 254-255.

Hoitink H. A. J., Stone A. G., Han D. Y., 1997. Suppression of plant diseases by compost. HortScience, 32, 184-187

John M., Rohrig H., Schmidt J., Walden R., Schnell J., 1997. Cell signalling by oligosaccharides. Trends in Plant Science, 3, 111-115.

Khristeva L. A., Lukyanenko M. V., 1962. Role of physiologically active substances in soilhumic acids, bitumens and vitamins B, C, P-PA and D in the life of plants and their replenishment. Soviet Soil Sciences, 10, 1137-1141.

Mladenova Y. I., 1978. Effect of L-glutamic acid and siapton leaf organic fertilizer on oxidize NAD dependent Glutamate Dehydrogenase of different maize genotypes. J.Agr. Food Chem., 26, 1274-1276.

Montermini A. (a cura di), 2007. I Giallumi della vite. Edizioni L'Informatore Agrario, 38, 90 pp.

Montermini A., Mazio P., 2007. I GY in provincia di Reggio Emilia. In: I Giallumi della vite (A. Montermini, a cura di). Cap. 2, Edizioni L'Informatore Agrario, 11-26.

Norrie J., Hiltz D.A., 1999. Agricultural applications using Ascophyllum seaweed. products. Agro-Food Industry High-Tech, 2,15-18.

Ong H. L., Swanson V. D., Bisque R. E., 1970. Natural organic acids as agents of chemical weathering. U.S. Geological Survey Professional Paper 700 C., Washington, DC, 130-170.

Pardoe H. L., Townshend A., Clerc J. T., Venderlinden (Eds.), 1990. Analytica Chimica Acts, Special Issue, Humic and Fulvic Compounds. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, Netherlands, 232 (1), 1-235.

Schiller R., Martin P., 1975. Studies on the long distance transport of some foliar-applied 14Clabelled amino acids. Biochem Physiol. Pflanzen, 167, 427-438.

Schnitzer M., Khan S. U., 1972. Humic substances in the environment. Dekker, New York. Scott S., 1987. Plant hormones. In: Senior Biology, Folens, Dublin, 263 pp.

Whapham C. A., Blunden G., Jenkins T., Hankins S. D., 1993. Significate of betaines in the increased chlorophyll content of plants treated with seaweed extract. Journal of Appl. Phycology, 5, 231-234.

Williams R. J., 1977. The Wonderful World within You. Bio-Communications Press. Wichita, Kansas.

Yedidia I., Benhamou N., Chet I., 1999. Induction of defense responses in cucumber plants (Cucumis sativus L.) by the biocontrol agent Trichoderma harzianum. Appl. Env. Microbial., 653, 1067-1070.