Il legno nero in provincia di Reggio Emilia

ATTI delle Giornate Fitopatologiche 2006

IL LEGNO NERO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA: SEI ANNI DI OSSERVAZIONI SUGLI AGENTI DELL'EPIDEMIA DA GIALLUMI, LORO ANDAMENTO E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA, SENSIBILITÀ VARIETALE E INFLUENZA SULLA PRODUZIONE

P. MAZIO, R. BONDAVALLI, M. BACCHIAVINI, A. MONTERMINI

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia

Via Gualerzi, 32 - 42100 Reggio Emilia

mazio@fitosanitario.re.it

RIASSUNTO

Si riportano 6 anni di osservazioni in campo relative ai giallumi della vite nei vigneti reggiani. Sono state effettuate indagini su epidemiologia, eziologia e sintomatologia; sull'andamento e la distribuzione geografica della malattia in provincia di Reggio Emilia; sulla sensibilità varietale e sui relativi danni alla produzione. Le numerose analisi molecolari hanno confermato la notevole presenza del fitoplasma associato al legno nero, in provincia di Reggio Emilia, e il suo sviluppo epidemico in sovrapposizione con quello della flavescenza dorata. Rilevante è la differente incidenza delle due fitoplasmosi tra le diverse varietà di vite.

Parole chiave: monitoraggio, giallumi della vite, legno nero, flavescenza dorata, epidemiologia, sensibilità varietale

SUMMARY

BOIS NOIR IN PROVINCE OF REGGIO EMILIA: SIX YEARS OF EPIDEMIOLOGICAL INVESTIGATIONS

In province of Reggio Emilia six years field monitoring regarding grapevine yellows (GY) are reported. Surveys about epidemiology development, etiology, symptomatology, geographic distribution, varieties sensibility and grapevine yield losses were carried out. The molecular analyses have confirmed the remarkable presence of the phytoplasma associated to the bois noir and its epidemic development in the same grapevine growing area of flavescence doreé. A considerable different GY disease incidence among vineyard varieties have found.

Key words: monitoring, grapevine yellows, bois noir, flavescence dorée, epidemiology, variety sensibility

INTRODUZIONE

In seguito al primo ritrovamento di esemplari di scafoideo (Scaphoideus titanus Ball), vettore della flavescenza dorata della vite (FD), in provincia di Reggio Emilia, nell'estate del 1999 ad opera del Consorzio Fitosanitario (Vezzadini, 1999), iniziarono i progetti provinciali di monitoraggio e lotta ai giallumi della vite (Grapevine Yellows, GY) sostenuti economicamente dai viticoltori, da Provincia di Reggio Emilia e Regione Emilia Romagna.

La viticoltura in provincia di Reggio Emilia, terra di lambrusco, è un'importante realtà economica e sociale, interessando ca. 8000 ettari e 5500 viticoltori professionisti.

I programmi di monitoraggio effettuati hanno reso evidente la diffusa presenza di viti con sintomi ascrivibili a GY su tutto il territorio provinciale, non risparmiando alcun vigneto.

In sei anni sono stati ufficialmente estirpati più di 77 ettari di vigneti compromessi dall'epidemia e oltre 140.000 singole piante, in applicazione del decreto di lotta obbligatoria alla flavescenza dorata (D. M. 31 maggio 2000). Gli estirpi hanno riguardato sicuramente un numero maggiore di viti che purtroppo sfuggono ai dati ufficiali.

Di seguito sono riportati i risultati di sei anni di monitoraggio in merito all'identificazione degli agenti fitoplasmatici, la loro distribuzione sul territorio e l'incidenza sulle diverse varietà presenti in provincia di Reggio Emilia. Inoltre, si riportano tre anni di valutazione quali-quantitativa della produzione di viti con differente grado sintomatologico a confronto con piante asintomatiche.

MATERIALI E METODI

Il monitoraggio provinciale è stato effettuato, dal 2000 ad oggi, controllando da 2.968 fino a 27.000 viti all'anno, in vigneti rappresentativi della viticoltura reggiana per le diverse tipologie di conduzione e di presenza dei giallumi. I vigneti risultavano in produzione, con età diverse (anno d'impianto dal 1977 al 2000), forme d'allevamento rispondenti a quelle tipiche della zona (semi Bellussi, controspalliera a Sylvoz e Guyot, GDC) e con le viti sintomatiche che sono o non sono state estirpate negli anni, sempre come nella conduzione media provinciale dei vigneti.

I campioni analizzati fra il 2000 e il 2005 sono stati 620 (ad ogni campione corrisponde una vite sintomatica), cui si devono aggiungere altri 27 effettuati nel 2003 su piante non sintomatiche. Quest'ultima indagine sulle viti asintomatiche voleva verificare la possibilità di rilevare anticipatamente, con analisi molecolare, l'infezione e la relativa latenza.

I vigneti interessati dal campionamento sono stati 414, distribuiti nelle diverse aree vitate della provincia. Il campionamento è stato impostato in funzione della superficie vitata nelle diverse zone, la maggiore o minore presenza della malattia, la conoscenza di situazioni particolari, i riscontri di laboratorio, il ritrovamento o meno del fitoplasma agente della FD (per l'applicazione della lotta obbligatoria) e le attività di sperimentazione messe in atto per la definizione dei mezzi di lotta a legno nero (bois noir, BN).

Per l'identificazione dei diversi fitoplasmi agenti di giallumi, che si manifestano su vite con gli stessi sintomi, sono state utilizzate metodologie di diagnostica bio-molecolare (PCR/RFLP), presso i laboratori dell'Università di Bologna e del Servizio Fitosanitario Regionale.

Nel triennio 2003-'05 è stata condotta un'indagine, effettuata in collaborazione con Cantine Riunite, che prevedeva la comparazione quali-quantitativa fra la produzione di viti di "Ancellotta" e "Lambrusco salamino" con sintomatologia localizzata, generalizzata e viti sane, in tre vigneti in comune di Correggio. Nel 2003 la tesi sul vitigno Ancellotta è stata effettuata in un solo vigneto. Le uve erano raccolte nel momento della vendemmia stabilito dal viticoltore, su 3-5 viti per tesi, in funzione della presenza delle due categorie sintomatologiche. Le uve sono state pesate ed analizzate ricercando grado zuccherino, acidità totale e pH medi.

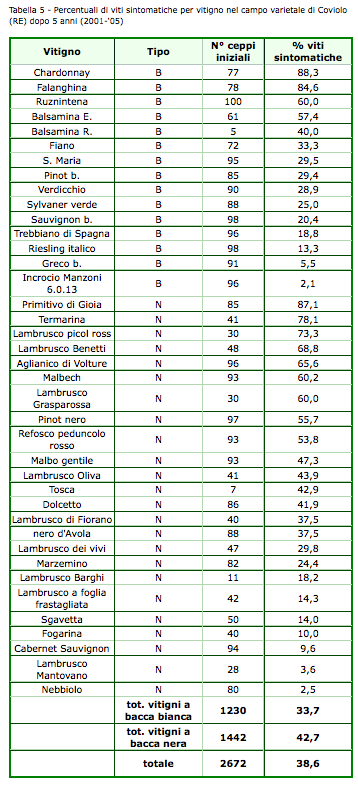

In relazione, sempre, al diverso grado di sensibilità dei vitigni ai GY, dal 2001 si è seguito l'andamento della malattia nel campo varietale dell'Università di Bologna, a Coviolo di Reggio Emilia. Il vigneto è costituito da 39 vitigni con un numero di ceppi per varietà da 5 a 100, per un totale iniziale di 2.672 viti. In tale vigneto sono stati realizzati 15 campioni per le analisi molecolari: 5 risultati positivi a BN e ben 10 negativi. Ogni anno, in settembre, si è proceduto al rilievo sintomatologico per singola vite riportandone la posizione su foglio elettronico (mappatura). Le piante sintomatiche sono sempre state estirpate tutti gli anni eccetto nel 2004, quando sono state capitozzate a petto d'uomo.

RISULTATI

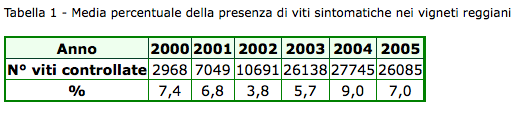

Il monitoraggio provinciale, come da tabella 1, ha rilevato un andamento altalenante della percentuale di viti sintomatiche; raggiungendo il 9% nel 2004 a fronte di un 5,7% nella stagione precedente e di un 7% nel 2005.

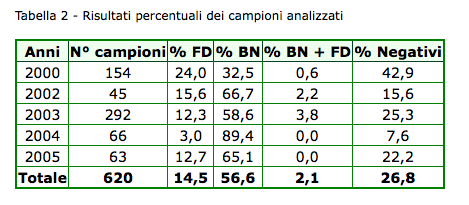

Gli esiti delle numerose analisi, effettuate su viti sintomatiche, hanno mostrato la netta prevalenza del fitoplasma associato a BN rispetto a quello della FD (tab. 2). Complessivamente, la percentuale di campioni positivi a BN è risultata del 56,6; i campioni positivi a FD sono risultati il 14,5%; mentre quelli positivi ad entrambi il 2,1%; notevole il numero di campioni da viti sintomatiche risultati negativi (26,8%), vero limite dei campionamenti e delle relative analisi molecolari.

La distribuzione di BN e FD sul territorio provinciale non risulta essere omogenea. La percentuale di campioni positivi a FD diminuisce da nord a sud e da ovest ad est. La sovrapposizione dei due fitoplasmi è stata finora riscontrata in 19 comuni della pianura e pedecollina reggiane. La sola presenza di BN è confermata in 11 comuni (Bibbiano, S. Polo d'Enza, Canossa, Casina, Vezzano sul Crostolo, Castellarano, Casalgrande, Scandiano, Rubiera, Bagnolo in Piano e Rio Saliceto), prevalentemente al confine col modenese e in alcune aree pedecollinari. Mentre la sola presenza di FD è confermata in 4 comuni (Boretto, Gattatico, Reggiolo e Gualtieri), nella fascia del Po al confine col mantovano e il parmense.

Il fitoplasma della FD riscontrato negli impianti esaminati è risultato appartenere al ceppo D (Bertaccini et al., 2000), a parte il rinvenimento nel 2003 del ceppo FD-C in un vigneto giovane (Mazio, 2004). Un altro fitoplasma rinvenuto in due viti sintomatiche è l'agente del giallume dell'olmo (Elm Yellow, EY), al cui gruppo V appartiene la FD.

I 27 campioni prelevati da viti senza sintomi, poste vicino a viti sintomatiche risultate infette alle analisi di laboratorio, sono risultati tutti negativi alle analisi molecolari. L'anno successivo è stata verificata sulle medesime viti la comparsa dei sintomi, e solo una ha manifestato la malattia.

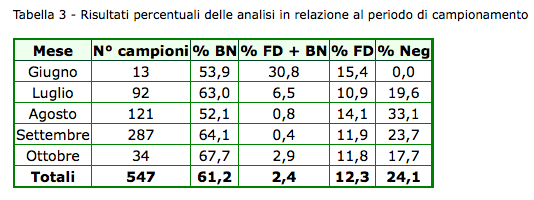

Se valutiamo i risultati delle analisi in funzione del momento di campionamento (tab. 3) si evidenzia come, mediamente nei 6 anni, ad agosto la percentuale di campioni negativi sia risultata la più alta (33,1% delle analisi), mentre a giugno ed ottobre sia la più bassa (0% e 17,7% rispettivamente). Spiccano anche le percentuali elevate di campioni positivi al fitoplasma della FD (15,4%) e ad entrambi i fitoplasmi associati (30,8%) nel mese di giugno.

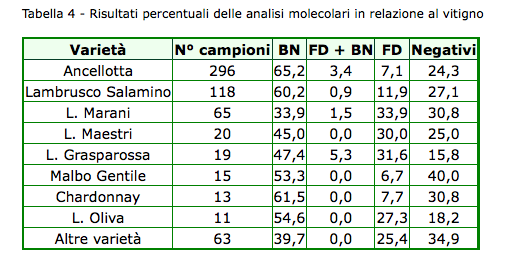

Se ora prendiamo in considerazione i vitigni con più di 10 campioni analizzati, risulta evidente (tab. 4):

- una maggior presenza d'infezioni miste nei campioni di "Lambrusco grasparossa" e "Ancellotta" rispetto ad altre varietà;

- un numero elevato di campioni positivi a FD tra i campioni delle cv L. grasparossa, L. maestri, L. marani (a cui si aggiungono quelli ad infezione mista) e L. oliva;

- una maggiore percentuale di campioni negativi per "Malbo gentile" ("Amabile di Genova").

Non si rilevano, invece, particolari correlazioni tra i risultati delle analisi molecolari e la gestione del suolo nel vigneto (completamente inerbito, diserbato e/o lavorato sulla fila, diserbo totale, totalmente lavorato), le forme d'allevamento (Bellussi e semi Bellussi, pergola, Sylvoz, GDC, Guyot) o l'età d'impianto (dal 1945 al 2004). Sarà importante per il contenimento di BN valutare non solo le modalità ma soprattutto i tempi nel controllo della flora spontanea sottostante il vigneto.

Nel vigneto campo varietale dell'Università di Bologna, a Coviolo di Reggio Emilia, complessivamente le viti colpite sono risultate il 38,5%; le varietà rosse risultano le più colpite (42,7%) rispetto alle varietà a bacca bianca (33,7%).

Tra i vitigni a bacca bianca, le cv Chardonnay e Falanghina superano ampiamente l'80% di viti sintomatiche; mentre "Incrocio Manzoni 6.0.13" e "Greco" risultano i meno colpiti. Tra i vitigni rossi, "Primitivo di Gioia" è l'unico con sintomi in oltre l'80% delle piante; mentre "Nebbiolo" e "Lambrusco mantovano" risultano essere i meno interessati ai sintomi da GY.

B = Vitigno a bacca bianca; N = Vitigno a bacca nera

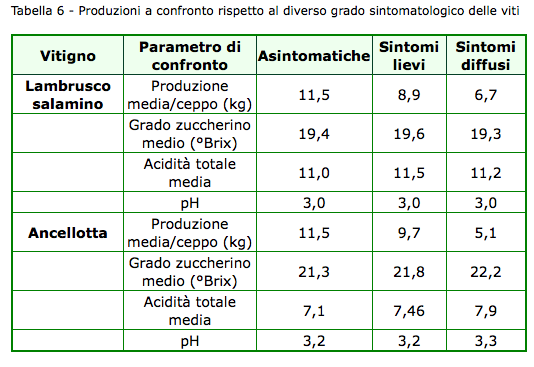

Produzione quali-quantitativa delle viti sintomatiche (tabella 6)

Dalla media dei tre anni, si osserva una riduzione della produzione del 41,4% e del 56,2%, rispettivamente per le cv L. salamino e Ancellotta, tra le piante con sintomi generalizzati e quelle testimone (asintomatiche).

Per il grado zuccherino, il pH e l'acidità totale non si evidenziano, invece, differenze tra le viti sintomatiche e non di lambrusco; mentre per "Ancellotta" si evidenzia un aumento del grado zuccherino (ca. un grado in più) tra le viti fortemente sintomatiche rispetto a quelle sane.

CONCLUSIONI

L'enorme mole di controlli effettuati nel "vigneto reggiano" ha messo in evidenza una complessità del fenomeno giallumi oltre le aspettative.

Purtroppo, i limiti dei dati a disposizione (diverso numero di campioni per varietà, la loro diversa provenienza con zone a maggior BN o FD, vigneti condotti in modi diversi, ecc.) non hanno permesso l'analisi statistica dei dati raccolti in tutti questi anni.

Il passaggio da una forte presenza di flavescenza dorata (2000-2003) ad una vera e propria epidemia da legno nero (2003-2005), come scaturisce dalle osservazioni riportate, ha caratterizzato negli ultimi anni non solo le osservazioni e la raccolta dei dati ma anche i comportamenti in campo dei viticoltori e tecnici reggiani.

Per affrontare la lotta per il contenimento di una doppia epidemia sarà, pertanto, necessario continuare un attento monitoraggio del territorio. Monitoraggio che ha permesso di ribaltare la percezione sullo sviluppo epidemico di BN, non più inteso come endemico e sostanzialmente privo di danni; e che ha reso necessari quegli studi, messi poi in atto, per affrontare un'ampelopatia di cui non si dispongono ancora le nozioni e i mezzi per contenerla. Da tre anni sono in corso diverse prove e controlli per il contenimento di BN, che vanno dagli interventi preventivi di lotta a Hyalesthes obsoletus, associati agli studi sulla biologia dello stesso, al contenimento agronomico delle piante individuate quali ospiti del vettore e del fitoplasma, alla valutazione degli effetti degli interventi di potatura mirata sul possibile recovery.

Pur nella loro complessità le analisi molecolari non sembrano avere quell'affidabilità e sensibilità diagnostica per individuare sempre l'agente fitoplasmatico. Un'influenza sembra essere data dal momento di prelievo in campo del campione con percentuali di risultati negativi inferiori per i mesi di giugno, luglio ed ottobre.

I dati d'infezione del campo varietale derivati da 5 anni di osservazioni rendono chiaramente le notevoli differenze di sensibilità o resistenza tra i vitigni locali, nazionali ed internazionali presenti. A questo si aggiunge la maggiore percentuale di analisi positive al fitoplasma di FD verificata nei diversi lambruschi campionati nelle aree vitate della provincia. Sarebbe importante poter studiare approfonditamente, anche con screening genetici ed osservazioni etologiche, le differenze e le cause delle sensibilità varietali osservate.

Dato interessante è la conferma che piante più o meno colpite hanno sicuramente una perdita di produttività significativa, che giustifica comunque un'estirpazione immediata delle piante sintomatiche (sia FD o BN). Per contro non vi sono variazioni significative in merito ai fattori della qualità. La differenza produttiva della cv Ancellotta rispetto alla cv Lambrusco salamino è probabilmente da mettere in relazione con la precocità di comparsa dei sintomi sulla varietà Ancellotta, che determina prevalentemente il disseccamento dei grappoli piuttosto che la mancata maturazione, come invece si può osservare sui lambruschi, con relativo maggior danno produttivo e più alta concentrazione zuccherina.

LAVORI CITATI

Bertaccini A., Botti S., Martini M., Colla R., Mazzali G., Mazio P., Pozza M., Meglioraldi S., Vingione M., 2000. La flavescenza dorata in Emilia: caratterizzazione molecolare del ceppo in fase di diffusione. L'Informatore Agrario, 47, 97-100.

Mazio P., 2004. Il monitoraggio provinciale dei giallumi della vite. Notiziario Fitopatologico, 1, 15-17.

Vezzadini S, 1999. E' arrivato lo Scaphoideus, pericoloso insetto vettore della flavescenza dorata. Notiziario Fitopatologico, 3, 1-2.

Ringraziamenti

Un giusto ringraziamento va agli amici viticoltori, che in questi anni ci hanno "prestato" i loro vigneti e si sono prestati ad applicare le nostre teorie, e ai Tecnici della "Task Force Giallumi della vite".

Per saperne di più:

- Flavescenza dorata e legno nero, a cura del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia